|

戈壁追寻盐湖梦

时间:2025-02-25

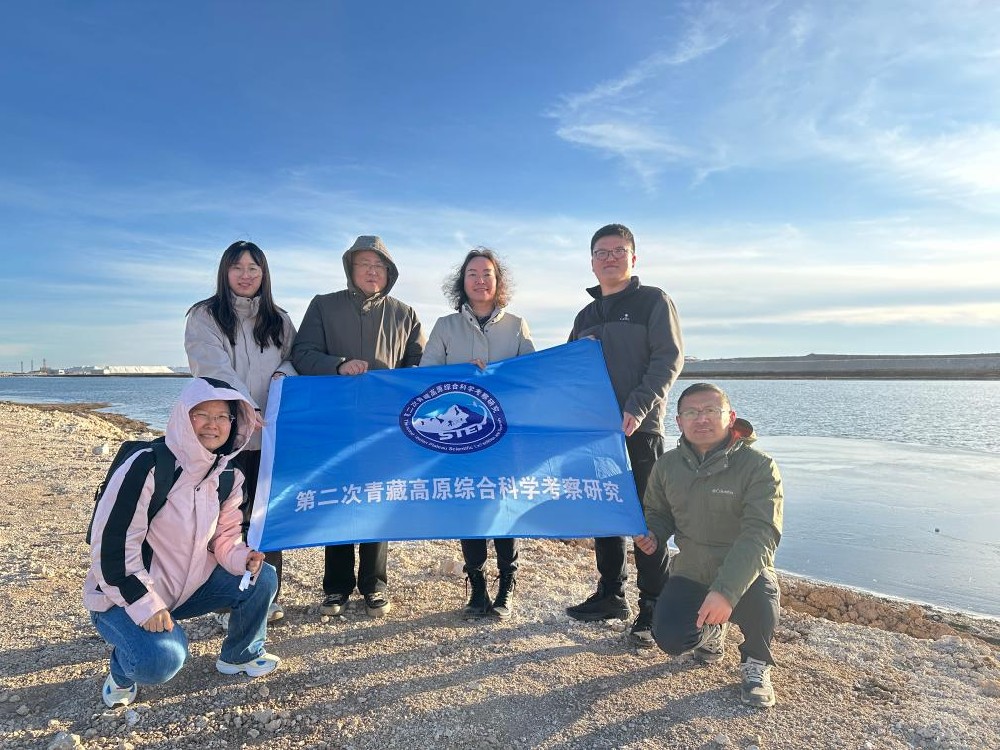

新华社西宁2月25日电 题:戈壁追寻盐湖梦 新华社记者王金金 春耕伊始,在祖国西北角的柴达木盆地,粮食的“粮食”钾肥正从盐湖中不断产出,从荒芜戈壁运往沃野良田。 千余里外,位于青海西宁的中国科学院青海盐湖所内,记者跟随科研人员,打开“中国盐湖资源与环境科学数据库”,电脑屏幕上,包括柴达木盆地盐湖在内,国内所有盐湖分布和动态变化情况尽收眼底。 盐湖资源是青海省的第一大资源,也是全国的战略性资源。 2024年11月25日,王建萍(右三)和科研团队在盐湖进行野外考察。(受访者供图) 数据库项目负责人、中国科学院青海盐湖所副所长王建萍告诉记者,目前科研人员正尝试利用AI技术将这一全国最大的“数字盐湖”升级为“智能盐湖”,“希望在不久的将来,在数据库中搜索一种盐湖类型,就能匹配相应的开发方案”。 而60余年前,为找到一个盐湖,科研人员需要一连在茫茫戈壁走好几天。 上世纪50年代,以著名化学家柳大纲为代表的盐湖调查队,肩负“为国找钾”的重任,深入柴达木盆地勘探,并于1965年建成中国科学院青海盐湖所,专门从事盐湖资源开发利用研究。 从实地勘探到产业应用,在三代科研人员接续努力下,化学元素相继从盐湖中“苏醒”:我国钾肥生产实现了从无到有、从有到强,自给率常年保持在50%以上,增强了在国际钾肥贸易中的话语权;破解高镁锂比盐湖卤水提锂世界性难题,成果率先得到产业化应用。 “盐湖资源开发进入综合化、集约化和精细化的全新阶段,作为新一代盐湖科研工作者,我还能做些什么?”带着这样的问题,2012年王建萍通过中国科学院人才引进项目,来到青海盐湖所工作。 盐湖大多分布在西部高寒干旱区,虽然这里产业开发已经推进几十年,但恶劣的自然条件从未改变。面对频繁的野外考察,王建萍说:“老一辈盐湖科学家工作‘艰苦’,我们只是‘辛苦’。” 2020年5月6日,王建萍(左二)参加盐湖区雨洪增补与卤水资源绿色开发技术集成与示范区选址考察。(受访者供图) 一字之差是我国西部科研实力不断增强的体现。 王建萍和研究团队告诉记者,伴随“空、天、地”一体化监测、地球物理探测等技术应用,近年来研究所科研装备和技术手段加速提升。“至少再不用骑着马、带着干粮去无人区走着找盐湖了。”研究所工作人员打趣道。 当前正值化肥保供的关键时期,在我国最大的可溶性钾镁盐矿床察尔汗盐湖,采盐船在水天一色的盐湖上游弋,不间断采收光卤石供应钾肥生产。 科技力量支撑下,以察尔汗盐湖为核心区域,青海柴达木盆地已经成为全国最大、世界第四的钾肥生产基地。 近年来青海相继印发《青海建设世界级盐湖产业基地行动方案(2021—2035年)》《青海省加快推进世界级盐湖产业基地建设促进盐湖产业高质量发展若干措施》等文件,加快世界级盐湖产业基地建设。 “世界级盐湖产业基地需要世界级的科技水平,人才支撑是重中之重。”王建萍说,研究所希望搭建好国家级科研平台,“筑巢引凤”吸引更多人才来西部发光发热,逐梦盐湖。 责任编辑:刘政阳 免责声明:

凡本网注明“来源:XXX(非中北新闻网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系,请在相关作品刊发之日起30日内进行。 |